影子传说:恒瑞医药VS百济神州

在中国的医药行业里,无论是资本市场,还是产业圈子,大家都会去讨论的一个问题,就是:“谁会成为中国的罗氏或者诺华?”

从国资到民营,从A股到港美股,在众多大大小小的医药公司里,话题最终还是会落到两家企业上面,一个是恒瑞医(SH:600276),另一个是百济神州(HK:06160)。

借着顶级创始团队和资金的烘托,百济成为新兴医药公司里冲的最快的哪一个,锐不可当;而有着四十年在中国经营经历的恒瑞,在灵魂人物孙飘扬的带领下从一个小厂子晋升为千亿制药巨头,如今虽在各类Biotech的势头对比下显得脚步有点慢,但仍老而弥坚。

这两家制药公司,一方是新兴的象征,一方为传统代言。虽然除了重磅产品相互竞争之外鲜有交集,但长时间以来,一直是整个市场拿出来对比最多的那两个。

如今,整个医药口供给侧和支付端改革继续深化,市场经过一轮轮冷与热的洗礼,如今又站在了转折路口,山雨欲来,暗流涌动。

而这两家药企,面对时局汹涌,也都作出了自己的选择:恒瑞在营收放缓后再次请出老将孙飘扬坐镇公司,百济则奔向科创板,在还算成熟的资本市场继续借力跳跃。

但这两家公司并不只是在自己熟悉的道路上越走越远。事实上,无论是从BD(Business Development)的动作还是高管交流中流出来的产业基金的布局动向,我们都可以看到恒瑞正在逐渐拥抱资本游戏里的新玩法;而百济,从2018年开始,就开始完整的搭建起成熟制药公司商业化架构——两家公司都开始有对方的影子。

跳出历史维度,恒瑞和百济,他们都在朝“中国的罗氏”一点点迈进,虽然两家公司都无意去争这个“医药一哥”,但名利场里,总有舆论和趋势去推着大家评座次。

而一个传统和一个新兴企业,他们从0到1,再从1到N的故事,也一定程度上反映了医药这门古老又新兴的产业,在中国更适合选哪一条路走。

01、缘起:产业和科学的会师地

在中国的医药行业里,能大力推动产业往前狂奔的,一直以来离不开两大因素:资本和科学。因此,今天我们的故事要从2005年说起。

这年发生了两件八竿子打不着的事,一个是4月份证监会牵头的股权分置改革正式启动,另一个是年底北京生命科学研究所挂牌成立;这两件事,却为恒瑞和百济这两家最大的本土药企若干年后一同站在中心舞台埋下了一些伏笔。

2005年的股改大浪潮,释放了大量原本没有流动性的国有股,这使得有能力和野心的管理层纷纷开启私有化进程,大量拥有优质资产的“国企”逐渐褪去体制光环,摇身一变成为私人控股的公司。孙飘扬就是在这样的背景下,借助中泰信托和连云港恒创等等相关方完成MBO(管理层收购)。

一家企业从姓“国”改成姓“资”,到底是为公司“注入了新的活力”,还是失去体制的庇护而迅速走向衰落,没人能预测,但恒瑞则很好地印证了市场化的潜力有多大。股改后的第一年,恒瑞晋升百亿(指市值)巨头,这在21世纪初已经算很大规模了。而此时掌舵者孙飘扬,也借助市场的火热开始大力转型。

在此之前,文革后药科大学第一批毕业生孙飘扬是如何带领连云港制药厂(恒瑞的前身),从白手起家到完成原始积累,已经是老生常谈了。和众多传统药企的崛起路径一样:利用自身技术和影响力拿到公司话语权,然后能抓住改革开放红利中的机会,并且敢于下重注,最终完成历史跨越。

21世纪初的中国医药行业,既没有顶层画好的蓝图,又没有那么多分析师和咨询公司写出的报告。只知道那时候发改委老是压药价;中国的病人很多,缺医少药;刚加入WHO,外资药企虎视眈眈……至于产业怎么发展,公司如何做,这批刚站稳的“老牌”药企虽然走在最前沿,但其实心里也没谱儿。

但组成一个公司最核心的还是人,所以彼时稍微有点钱的企业都在四处招揽人才,但怎么招,找过来做啥,这又是一门技术活。孙飘扬在这件事上显然是看得稍远一些,他的策略也很简单粗暴:花大价钱在全球TOP药企里挖人。

恒瑞的上海研发中心虽然是2000年投产,但真正开始正常运营,还是在2005年。这一年,孙飘扬挖来了恒瑞的一号研发负责人:美国芝加哥大学有机化学博士、前罗氏研发高管邓炳初。也就是在同一时间,恒瑞在旧金山的研发办事处落地,因此邓炳初加盟恒瑞除了管上海研发中心,美国那边也一起做。

从2005年开始,在新药上恒瑞先后落地了阿帕替尼(Vegf抑制剂,一种胃癌药)、艾瑞昔布(镇痛药)和几种抗生素的立项和临床推进。

2006年前后,郑筱萸掌管的药监机构虚与委蛇,NDA(新药申请)和IND(临床研究申请)报上去砸钱听不到响才是多数情况,所以恒瑞的新药项目,其实更大的意义在于体系化建设,为以后做铺垫。所以这几年里,恒瑞的的创新业务还是处于一个萌芽期,公司重心还是放在仿制药的推进和销售网络搭建上。

但,这才仅仅是21世纪前十年,创新布局需要坐十年冷板凳。如今整天喊着转型的传统药企,可以思考一下自己十年前在干什么?传统药企的创新布局需要提前十年,但到了科学界,创新药的开发则完全是另外一套逻辑。

同样是在2005年,刚刚拿到美国科学院院士的王晓东,出任了北生所第一任(联合)所长。北京生命科学研究所,是2001年经国务院特批的一所体制外研究机构,旨在牵头整个中国的生命科学这种长时间停滞的基础学科向前发展。

彼时拍板的是中央,但执行最后落到了科技部和北京市政府,因此,北生所的英文名字叫National-Institute-of-Biological-Sciences,也就是国家生命科学研究所,但最后还是冠名北京。

到了具体环节,谁出钱,谁管事,期间有大量细节需要一点点磨合落地。所以虽然顶层大力支持,但北生所的背后是市政府、科技部、教育部、卫生部以及发改委等一系列部门,诸多“婆婆”,需要协调的事宜众多。

生命科学研究这种长期要烧大钱的机构,最后能不能有成果?每年大几个亿资金的使用效率和安全,谁来负责?这些都是问题,也是难题。

但当选美国科学院院士的王晓东,是改革开放以来第一位获此殊荣的科学家,他担任所长,让大家都有了信心,给各方都吃了一颗定心丸。

2005年,在解决各方矛盾后,因为特殊的行政对待加上稳定的资金扶持,北生所很快成为海内外生命科学业界翘楚,既是NCS(Nature、Cell、Science,三大国际顶刊)上的常客,也是国际知名生物医学奖项上的熟脸,学术水平很快接轨世界一流。

△王晓东出席北生所揭牌仪式,图片来源:北生所官网

此后,国内各种人才计划和科研专项落地。北生所这块试验田终归只是一小块田,和广袤的市场大地相比,发展速度完全不能相提并论。

经济的高速发展下高校科研环境日渐成熟,无论是科研经费还是玩法都层出不穷,北生所每年固定经费1.5个亿,但其他高校(比如后来的清华和北大的生科院)很快就超过3、4甚至5个亿,而这还不算各种科技专项的经费。但北生所的经费基本是原地踏步,钱少了导致的后果一来是竞争力下滑,二来也留不住人才。

在2010年,继续连任北生所所长的王晓东却有了新的打算,这一年,他找到一位在生物医药行业的中国通——欧雷强,他在5年前来中国创办保诺科技(后卖给了知名CRO公司PPD)。

王晓东想在中国打造一所世界一流的原创药生物制药公司,而在欧雷强看来,中国医药生物产业正在迅速崛起。最终,两人一拍即合,于是,这一年,一家叫百济神州的公司在北京落户(注册在开曼)。

而对王晓东来讲,从科研转型做商业化抗癌药;只不过是打交道的主要对象由各种政府机构、部委,变成了资本方。

恒瑞和百济,在有成型的商业创新药业务之前,靠着两条完全不同的路完成了原始积累。但彼时的医药行业还停留在萌芽期,创新药既没有顶层政策推动,也没有资本入局。但反观全球任何一家药企,要想做大,都离不开创新药这条必由之路。

而就在恒瑞掉头驶向创新之路,百济的梦即将起航时,中国的医药行业也吹来一阵阵不寻常的东风。

02、生长:两种创新力量的成型

2009年,基药目录和全民医保落地,创新药重大专项启动,一些嗅觉灵敏的人开始意识到,中国的创新药产业,“大行情”要来了。

在2010年前后,以罗氏、礼来为首的外资巨头纷纷在中国盖研发大楼,寄希望用中国的低成本和新环境去支持全球总部的创新研发。除了外资药企之外,本土公司也在积极布局中。“外企拼命盖楼,本土药企疯狂挖人”。

也是在这一年,帮忙搭建起恒瑞研发体系的邓炳初选择了离开,去了另一家老牌药企东阳光。孙飘扬很快找来了继任,接替邓的是中国药科大学毕业、曾任美国知名药企礼来制剂室主任的郑玉群。

中国的医药工业离不开 “两院三系”,即指中国药科大学(南药)、沈阳药科大学(北药)两座药学院,以及北大、交大和华西三大药学系。这些机构在药品监管、行业标准制定等方面起到了奠基作用。但最盛产医药企业家的还数“南药”:浙江医药董事长李春波、新天地药业董大伦、滇虹的周家礽,以及恒瑞的孙飘扬。当然,更多的是到了欧美药企担负要职。

△孙飘扬(左二)和药科大学,图片来源:药科大学招生办

郑玉群和孙飘扬同为南药82级校友,同时也是85年药科大学的第一位药理学硕士,后赴美深造,一直做到了礼来研发团队的高层。而郑玉群又给孙飘扬带来了同样是药科大学毕业、也在礼来工作过的张连山和曹国庆,此后恒瑞整个创新药研发部门逐渐成型。

通过药科大学的校友圈子,孙飘扬把挖人的手逐渐伸向了各大Top级外资药企,不断为恒瑞的整个研发团队添砖加瓦,日后逐渐成为恒瑞新药的发动机。

也就是在2012年前后,法米替尼、吡咯替尼、19K以及PD-1等等日后券商分析师常推的几个“重磅新药”,基本全在这一段时间立项,恒瑞的新药业务的飞轮自此逐渐转了起来。但研发不能只有科学家,还需要临床团队。

2015年,毕井泉上任原国家食品药品监督管理总局局长,在他进行的“722核查”之前,整个医药行业的临床试验并没有规范的打法。而彼时恒瑞也并没有太多新药项目需要上三期临床,所以最开始,临床也是由孙飘扬和张连山等几个研发口的副总顺带着抓。到了2013年,布局的管线多了,也要开始做精细化管理。

于是这一年,恒瑞挖来了第一个CMO(首席医学官):前辉瑞和礼来的临床高管,申华琼。申华琼是临床医生出身,之后跨国公司药企临床团队的经验,让她在传统药企得心应手。公开资料显示她帮助恒瑞建立了一整套的临床体系。

两年后,来自新基的医学事务负责人邹建军,继续运转恒瑞的临床团队:10年三甲医生经验,再加上10年MNC(跨国药企)临床负责人经验,让她在前人的基础上能够更加游刃有余。就这样,邹建军、张连山,再加上孙飘扬(遇事不决还得他亲自拍板),一起成就了今天的恒瑞创新药业务。

孙飘扬能够到处挖人,全仰仗于肿瘤线和麻醉线等仿制药的拓展,这使得恒瑞在大力投入研发时账面上能够更加从容。虽然中国上市医药公司研发费用的投入长期不到营收的1%,但前期招人买设备时,对传统药企,每一笔都是大钱,但每一笔都是自己辛辛苦苦卖仿制药赚来的钱。

对于长期未盈利的百济来讲,它在创新上活生生的展现了什么叫“土豪玩家”。

2011年,成立一年的百济神州便拿到了默沙东2000万美元——这已经是当时不少本土中大型制药公司一年的净利润。在王晓东光鲜的科研背景下,百济神州很快上马了四个炙手可热的项目:B-RAF、PARP、BTK以及日后大火的PD-1。而这一年,百济神州的研发中心也正式落地北京。

王晓东虽然是百济的灵魂人物,但更多是代表着公司去进行各种斡旋,创新药的具体开发工作,其实是王晓东在霍华德休斯医学院的学生、一同参与创业的汪来主要负责。汪来最开始要做的,就是告诉整个市场:他们能做出东西来。2012年,汪来筹划项目授权给英国老牌药企阿斯利康的事宜,希望借此得到MNC的背书。

但最终买单的也是一家跨国药企——默克雪兰诺,百济的B-RAF和PARP两个项目的海外开发权以4.65亿美元卖给了后者,这给毫无盈利的百济续上了一大波血,同时也给百济赚来了不少“吆喝”,所以,2014年,百济很快拿到第一笔融资,来自高瓴领投的7500万美元。

更多的融资背后是更多的项目,接下来,创新药的故事便能够继续下去了。

钱和产品都不缺后,百济要做的便是把这些项目全部利益最大化。和如今一众Biotech不一样的是,百济虽然最开始也用昆泰、精鼎以及科文斯(都是全球TOP级CRO公司)来做临床前以及临床开发,但从2014年开始,拿到钱后的百济便开始一点点“去CRO化”,从药物发现到临床,所有的团队全部自己搭建,百济甚至都有自己的动物房。

百济的研发分了生物药和小分子两条线,各招了一堆负责人,title不是给的“Chief”就是“President”,都由汪来统筹;临床则分了血液肿瘤和免疫两块,每一块都找专人来负责。别的公司都是一个负责人主抓,各个项目慢慢啃,而百济则是所有资源全部一起砸,多头下注,多线推进,每一个都力求最快最好。

但百济始终是一个未盈利公司,2016年赴美上市之前,仅靠一级市场融来的钱并不足以留下人才。

拿临床这一块来说,百济的临床负责人从来自GSK的(陈之健),到来自卫材的(袁瑞荣),从伊布替尼的开发者(Eric Hedrick)到恩杂鲁胺的临床负责人(Amy Peterson),从学界到制药再到CRO公司,最后由前阿斯利康免疫临床负责人贲勇,和前基因泰克医疗总监黄蔚娟,分管免疫和血液肿瘤。

百济的临床还分了策略和执行两条线,后者的负责人是来自昆泰的徐雯荣,CRO出身的她,能力出众但极为低调,几乎从不以百济的身份在网上公开露面。此外再加上前文提到的各种临床前以及临床测试高管,以及一个生物统计负责人,百济的临床团队抵得过一家一体化的CRO公司。

反观百济的整个研发团队搭建史,首先是在“去CRO”的策略下,从药物开发一直到临床以及申报,所有的环节全部备好,一个不落;其次,每条线单独安一个负责人,每个模块都多头下注,而且是重注;最后,招人不是TOP级MNC就是世界一流学界或者咨询公司人才,全部“顶配”;这每一项背后,都是巨量的资源投入,这是一般的传统药企和Biotech想都不敢想的。

豪华阵容的背后是漂亮的产出,百济目前在PD-1和BTK商业化的基础上,各种布局前沿领域,ADC、双(多)抗、PROTAC以及CGT均有自己的平台。同样的成就,恒瑞是靠着稳固的基本盘一步步推进到今天;而百济是靠着创始人团队不断地靠“造血+输血”循环,完成突破。

这是两种截然不同的打法,也不是一个维度的竞争。所以,当目前一众公司想往创新转型,需要考虑一件事,你是有恒瑞那样三十年的基础支撑,还是有百济那样的融资能力?

但一家公司想要做大,布局创新药仅仅是万里长征第一步。

03、归位:创新的特种部队和主力军

如果不是为了讲一个故事就套现离场,“商业化”是公司成立第一天就需要考虑的。

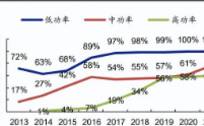

医药行业的商业化,自始至终都是一个“量”与“价”的游戏。一个现象就是,2017年医保大范围纳入高价抗癌药之前,中国卖的最好的基本都是慢病用药:心血管产品、降糖药、抗生素以及呼吸用药……肿瘤这种动辄几千上万的药,对于医药公司业绩来讲长时间都属于“锦上添花”型。

因为缺少商保参与,价高了则量少;而价低了,量再多,总额也不高,这是小学乘法就能算出来的道理。价格一直是PA(公共事务)部门和顶层谈判的一个结果,企业很难去左右;至于量的话,从过去、现在,甚至未来,基本都离不开销售队伍的搭建,这是这么多年来从未被颠覆过的“真理”。

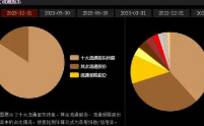

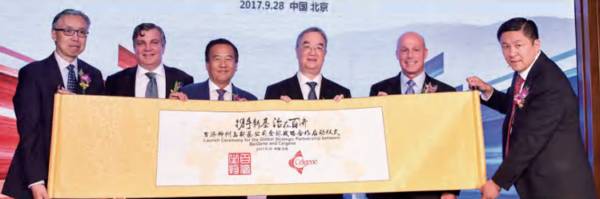

百济的销售团队搭建算得上是抄了一条近道。2017年,百济通过PD-1的海外授权,拿到了新生代生物制药巨头新基的白蛋白紫杉醇(常用化疗药,简称白紫)和来那度胺(全球销量TOP3产品)的中国区权益,并接手了其中国销售团队,这项交易使得百济的商业化不是从0、而是从1开始。

△百济牵手新基,图片来源:百济神州官网

此后,百济先是招来了前辉瑞中国区总裁吴晓滨,吴晓滨带来了他在辉瑞的几位高管团队成员。

后来又把武田的刘焰和赛诺菲的吴清漪纳入麾下,这三位基本都是从上世纪末,外资药企在中国开疆辟土时就存在的元老级营销人物。现成的团队配上一群宗师级领导,百济的商业化一开始就站在了一个高起点。

一位曾在百济工作过的员工透露,在当时百济能卖的药还很少时,他就开始提前布局,他的一个重大贡献是推动创新药进医保。

以前药品进医保的政策是:药品要谈判进医保,药物的适应症需要在去年就获批。但去年政策东风吹:只要药品的适应症在6月30日之前获批,就可以进入当年的医保谈判。2021年上半年医保目录生效,百济3款新药、5个适应症全纳入医保,这个政策简直是为百济“量身定制”的。这背后离不开吴晓滨和PA团队。

而新基的两个产品放到百济这边来卖,最重要的不是每年贡献多少销售额,而是渠道的拓展:在各省市(主要是北上广汉宁杭等等核心市场)建立站点,和肿瘤领域各个高阶医生以及各个学会保持紧密联系,以及医药代表网络的搭建。

因此,PD-1在2019年底才正式获批,但百济的销售团队已经运作两年了,这才有后来的一年PD-1的10亿销量。

百济借着资本舞台的聚光灯在商业化上先走一步,相比很多还停留在License in/out上的biotech公司,快了将近五年;而回过头来看恒瑞,这家从销售里走出来的大型制药公司,相比新生代进军全球级Bigpharma,过往的销售体系既是优势,也是包袱。

不太被外人所知的是,孙飘扬除了研发在行,恒瑞的销售其实也是他一手带起来的。据说,每当恒瑞某一个产品销售情况不乐观时,孙飘扬都会在会上软硬皆施:一边批评相关负责人不作为,一边如数家珍般的讲述当年自己是怎么一家一家医院把业务做起来的。

恒瑞的高管团队中挂着“副总经理”title的,一分是运营,两分是研发和临床,剩下的七分,全是营销负责人。

虽然恒瑞销售费用一直被诟病,但恒瑞确实是国内最早落实外资药企带进来的学术推广,原因很简单:一是恒瑞的产品即使是早期仿制的,也都是高端产品,医生确实有学术教育需求;其次,相比于直接“送钱”,学术推广策略也确实更有效。

而除了外企的“高端推广策略”,恒瑞和阿里、华为的销售铁军类似:高指标、高要求,同时高回报,这种“接地气”的销售方式能快速为公司筛选出一批战斗力强的推广团队,并一直沿用至今。如今,恒瑞的所有产品分三条线推广:麻醉线、综合线以及肿瘤线,基本都是由最早开山的那批销售牵头。

所以,相比于百济直接靠着大量资源攒起来的“特种部队”,恒瑞的商业化其实更像是一直从连云港出来的“独立团”,他们懂得如何和各种准入部门博弈,了解怎样去影响医生的心智从而上量,也了解最新的一线监管动向。

这种极富战斗力的商业化体系,适合中国国情,能将最新的创新成果快速转化落地,这是恒瑞这家从来不需要外部输血、却仍能保持一个研发支出高速增长的关键。更有甚的是,即使恒瑞一些产品竞争力不是顶级,它也能靠销售团队来弥补。

以至于当恒瑞面对大多数问题时,都希望用自身的销售力量去解决:当创新产品失去质量上的绝对统治力后,恒瑞可以借着销售团队去碾压对手——这在一个上升的赛道里能够让自己始终保持前列,但在集采和医保大幅控费的背景下,一旦销售出了问题,恒瑞的这一套打法,也会像多米诺骨牌一样,连接倒下。

所以当2021年6月,第五轮全国药品集采中,恒瑞医药的碘克沙醇注射液(造影剂)和格隆溴铵注射液双双落选后。一位知情人士指出,孙飘扬为此震怒,觉得“不应该丢的(市场)怎么丢了?”

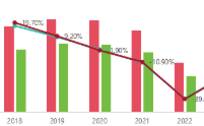

或许是外部环境的巨变,恒瑞也面临转型期的“风刀霜剑严相逼”,它的市值在2021年上半年蒸发2000亿。

所以这一次,增长趋缓、集采丢标后,周云曙卸任董事长,恒瑞一手布局的职业经理人策略似乎未及预期,62岁的老将孙飘扬再次出马,牵头整个销售,寄希望用更低的成本和更高的转化效率,重新回到快车道。

恒瑞不想承担高溢价引进产品的风险(事实上这已不仅是风险,在license in的价格被烧投资人的钱的Biotech搞得水涨船高之际,已经是实实在在的泡沫,一个创新产品只要掉到市场集中度前五名之外,公司基本只有卖身这一个选择),转而用营销去弥补高风险后面的高回报,这是在风云变化、变幻莫测的医药市场,恒瑞选择的最稳妥的打法——这虽然让恒瑞很难去一下子完成阶梯式跨越,但却是在行业大洗牌时,应对相对从容的那一个。

但从恒瑞最近一些BD等新的动向看,恒瑞已经在做新的布局。即便在孙飘扬卸任董事长的那段时间,他也一如既往关注BD的最新动态。一位曾在恒瑞BD工作过的人士回忆:“我们递交的项目讨论周报,飘总都会看,他觉得不错的项目,还要求直接见一下负责项目的同学。”

回到销售领域,恒瑞至少保持了其在肿瘤以及麻醉等领域的统治地位,一位分析人士判断,只要后续新产品跟得上,恒瑞还是能一如既往保持高增速。

虽然至今,一提到销售,总有人揶揄中国的医药上市公司每年销售费率有多高(其实相比于传统药企biotech更高),但放眼全球,任何一个国家和地区的药品都离不开销售,美国一年处方药光是打广告就花了65.8亿美元(中国处方药不让打广告),这还不包括线下推广的成本。

销售渠道属于基础建设,百济通过借力完成了阶梯式提升,而恒瑞的这个基础,打了整整三十年。这是两家公司晋升全球级药企必不可少的一个模块。

04、尾声:中国医药行业的未来

很长一段时间里,中国一直是世界的制造中心,扮演着加工的角色。这在创新药行业也是如此,仿制药、Me-too药,说来说去,无非是加工的另一种角色。

中国真正意义上的创新药何以起始?

一是国家层面上的评审改革、双创人才的引进政策,以及地方政府的税收、土地优惠等等政策红利,二是中国的患者资源多,临床效率高,以及医药高端人才的成本红利,海归科学家们从美国那边拿到idea,借着两种红利迅速开发出商业化项目。

但中国的市场毕竟有限,做的越多,就越陷入“内卷”。一些更有优势的公司,做出的产品选择License out给海外巨头,这甚至一度被奉为最新的创新药运作圭臬。但省掉的土地和税收,以及各种科技专项拨出的钱,最终还是源自于中国的纳税人。

一款创新药从小鼠实验到三期临床最终得以成型,最后卖出去,再跳出来严苛地审视,这个过程何尝不是借着中国的成本红利,为外企做了嫁衣?

所以中国的药企,必须走出去。而这个走出去,是切切实实地在国外实现商业化的落地。

当国内研发不力,创新困难时,生物医药行业日子过得最舒服的就是CRO机构:CRO以低成本的优势,接来自全球的业务,不用承担研发失败的风险,也没有必须拿出重磅产品的压力。但CRO做的,始终都是一个陪衬的服务,也制造了很多重复和浪费。真正的战场,还需要制药公司亲自去贴身肉搏。

无论是创新药新星百济砸重金布局商业化,还是三十年底蕴的恒瑞积极拥抱资本新玩法,这两家大型医药企业要做的都是进军世界级医药公司。

而恒瑞和百济,分属两个完全不同的流派,他们又是各自流派里跑的最快的那一个,也是离目标最近的那一个。无论是押重注创新做突破也好,还是踏实研发也好,殊途同归,而中国也到了需要世界级药企的时刻。

飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)

/阅读下一篇/